| Мероприятия | Результат |

|---|---|

| 15 марта 1801 г. — указ о возвращении репрессированных Павлом I | Либерализация общественной жизни |

| 2 апреля 1801 г. — восстановление Жалованной грамоты дворянству и городам | Александр приобрел поддержку дворянства и укрепил свой авторитет на троне, обеспечил возможность осуществления дальнейших преобразований |

| 2 апреля 1801 г. — упразднение Тайной экспедиции (орган политического сыска) и создание Комиссии по пересмотру прежних уголовных дел | |

| Возвращение на службу уволенных чиновников и офицеров; разрешение свободного въезда в Россию и выезда из нее, ввоз иностранных книг; отмена ограничений в гражданской одежде; в армии были восстановлены названия старых полков и возвращена русская военная форма |

Крестьянский вопрос

| 12 декабря 1801 г. — указ о праве покупки земли купцами, мещанами, государственными крестьянами; 20 февраля 1803 г. — указ «О вольных (свободных) хлебопашцах: землевладельцы могли отпускать крепостных крестьян с землей за выкуп; в какой-то мере послужил моделью реформы 1861 г. 1804-1805 гг. — запрещение в Лифляндской и Эстляндской губерниях продавать крестьян без земли. Повинности крестьян в пользу помещиков фиксировались, вводилось крестьянское самоуправление; 10 марта 1809 г. — указ (по инициативе М. М. Сперанского): запрещалось давать объявления в газетах о продаже дворовой челяди, продавать крепостных крестьян на ярмарках, отменялось право помещиков ссылать своих крепостных крестьян в Сибирь | Нанесён удар по дворянской монополии на земельную собственность, заложена основа буржуазного землевладения. Ограничено крепостное право, разрабатывались проекты об его отмене. Прекращена практика раздачи государственных крестьян в частные руки. Реформы в Прибалтике должны были «показать пример всей России». |

Реформы в сфере образования

| 1802 г. — Создано Министерство народного просвещения; 1803 г. — новое положение «Об устройстве учебных заведений», единая система школ: приходские училища (при церкви) — 1 год, уездные (для горожан) — 2 года, губернские гимназии — 4 года, университеты (для дворян). Открытие университетом: в Дерите, Вильно, Харькове и Казани. Создание привилегированных лицеев — Демидовского и Царскосельского. 1804 г. — открытие Главного педагогического института в Санкт-Петербурге, преобразованного в 1819 г. в университет; 1804 г. — университетский устав закрепил автономию университетов; 1804 г. — издание достаточно либерального по характеру цензурного устава | 1. Заложены основы единой системы образования; 2. Образование стало более доступным для всех слоев населения; 3. Число университетов было ощутимо увеличено, расширена их автономия; 4. Детям крепостных крестьян были доступны только приходские школы. |

Деятельность М. М. Сперанского

Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839) — один из самых ярких государственных деятелей Российской империи

Благодаря своему блестящему уму, обширным знаниям и исключительной работоспособности стал ближайшим помощником государя. В конце 1808 г., став личным статс-секретарем Александра I, получил от императора задание разработать новые принципы управления страной в соответствии с последними западными моделями.

В октябре 1809 г. М. М. Сперанский представил проект «Введение к уложению государственных законов»: создание трёх независимых ветвей власти на всех уровнях; законодательная власть была представлена выборными Государственной Думой, губернскими, окружными и волостными думами; исполнительная власть — министерствами, губернскими, окружными и волостными управлениями; судебная власть — Правительствующим Сенатом (формировался лично императором), губернскими, окружными и волостными судами, состоящими из двух палат по уголовным и гражданским делам; высшим органом, координирующим деятельность всех ветвей власти, становился Государственный Совет; устанавливалась выборность во все органы законодательной и судебной власти, но голосование осуществлялось на основе высокого имущественного ценза.

Александр I одобрил проект М. М. Сперанского, но столкнувшись с давлением со стороны дворянства (оно полагало, что следом за введением конституционных порядков последует ликвидация крепостного права), не решился на радикальные реформы и ограничился полумерами: 1 января 1810 г., издал Манифест об упразднении Непременного Совета и учреждении законосовещательного Государственного Совета (просуществовал до 1917 г.); В июне 1811 r. Александр I подписал Указ об «Общем учреждении министерств», в соответствии с которым: Упразднялось Министерство коммерции и учреждались Министерство полиции и три Главных управления — путей сообщения, государственного контроля и духовных дел. Чётко разграничивались компетенции и полномочия всех министерств и устанавливались их единая организационная структура и порядок делопроизводства в них. Все министры по должности становились членами Сената.

В 1809 г. по предложению М. М. Сперанского изданы указы «О придворных званиях» и «Об экзаменах на чин», согласно которым: все придворные чины были обязаны поступить на государственную службу, в противном случае их звание переставало быть чином; статские табельные ранги, в соответствии с которыми даровалось личное (коллежский асессор) и потомственное (статский советник) дворянство, теперь могли быть присвоены только тем государственным чиновникам, которые получили университетский диплом, или сдали государственный экзамен в объеме университетского курса. В 1810–1811 гг. по предложенному М. М. Сперанским «Плану финансов» для покрытия бюджетного дефицита и стабилизации курса рубля правительство: прекратило выпуск новых ассигнаций, сократило государственные расходы на содержание всего аппарата, передало в частные руки ряд казённых имений и мануфактур, ввело новые налоги, в том числе на дворянские имения.

Усиление аристократической оппозиции и надвигающаяся война с Францией вынудили Александра I пожертвовать Сперанским. В марте 1812 г. он был снят со своих постов и отправлен в ссылку.

Внешняя политика Александра I

Основные направления внешней политики 1801–1812 гг. В XIX в. Россия вошла в статусе мировой державы, играющей важную роль на международной арене. Многие народы, особенно на южных границах, в XVIII в. добровольно вошли в российское подданство. Некоторые были присоединены насильно.

Во времена Александра I численность российской армии составляла около 0,5 млн человек. В техническом отношении она ещё не отставала от армий европейских стран. Дипломатическая служба блестяще решала поставленные внешнеполитические задачи. Как и в XVIII в., в период правления Александра I у внешней политики России было два основных направления: западное и южное. На западе — борьба с агрессией Наполеона и сложные отношения с европейскими государствами: Англией, Австрией, Пруссией и другими, которые не только боролись с Францией, но и преследовали собственные интересы. На юге России было важно удержать позиции на Чёрном море, потому что Турция не могла смириться с потерей Крымского полуострова в 1783 г. Непростой задачей было также обеспечение прохождения русских судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Продолжалась борьба между Россией и Турцией за Кавказ. Помимо этого, Россия продолжала развивать отношения с Китаем. Здесь в указанный период расширялось торговое сотрудничество, военных конфликтов не было. В начале XIX в. наша страна установила дипломатические отношения с Америкой.

Таким образом, в начале XIX в. у России по-прежнему было два направления внешней политики — западное и южное. На западе Россия вступала в антифранцузские коалиции и сражалась с Наполеоном, на юге пыталась закрепиться на Балканах и в Закавказье. Русско-персидская война Ещё в 1783 г. Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, согласно которому Россия брала Грузию под свою защиту. В этот период Грузия была раздроблена на несколько мелких княжеств, на которые претендовали соседние Турция и Персия. Чтобы обезопасить свои территории от поглощения мусульманскими странами, в 1801 г. Картли-Кахетинское царство вошло в состав России. Два года спустя к нему присоединились Мегрелия и Имеретинское царство. Персия была не согласна с этими преобразованиями, поэтому в 1804 г. началась русско-персидская война. Главнокомандующим русской армией был Павел Дмитриевич Цицианов (1754–1806).

Портрет астраханского генерал-губернатора П. Д. Цицианова. Неизвестный художник

Русская и персидская армии встретились на территории Эриванского ханства (современный Азербайджан). После первого же удара русской армии персы обратились в бегство, но вскоре получили подкрепление. Русские чуть было не попали в окружение, но сумели отбиться и блокировали крепость Эривань. После трёх месяцев безуспешной осады они отошли. В 1805 г. персидские войска решили вторгнуться в Грузию. Цицианов отправил туда батальон численностью около 500 человек и два орудия. Этот отряд под командованием П. М. Карягина принял бой с 20-тысячной персидской армией. В ходе сражения батальон потерял почти половину солдат и был вынужден отступить. Чтобы переправить пушки через реку Тертер, солдаты построили живой мост, заполнив своими телами овраг, где протекала река. Несколько человек погибли, многие получили травмы.

«Живой мост». Эпизод перехода русского отряда из Шахбулага в Мухрат. Франц Рубо

Остаток 1805 г. и 1806 г. русская армия провела в попытках захватить город Баку. В ходе переговоров о сдаче города был убит П. Д. Цицианов. Лишь в октябре 1806 г. Баку был взят. Начавшаяся русско-турецкая война вынудила Россию подписать с Персией перемирие. Военные действия возобновились в 1808 г. Главнокомандующим русскими войсками назначен генерал-фельдмаршал И. В. Гудович. Осенью 1808 г. он попытался взять Эривань, но снова неудачно, зато русский отряд под командованием П. Ф. Небольсина взял Нахичевань. С 1810 г. удача сопутствовала русской армии: она одержала победу у села Мегри, разгромила персов в битве при Асландузе (1812), штурмовала крепость Ленкорань (1813). Персидский шах запросил мира. 24 октября 1813 г. был подписан Гюлистанский мирный договор. По нему Персия признала вхождение в состав России Восточной Грузии, западного побережья Каспийского моря. Россия получила исключительное право держать флот на Каспии. Условия этого договора были унизительны для Персии, поэтому в 1826 г. начнётся новая война. Для России этот конфликт был затяжным, поскольку ей приходилось одновременно воевать с Турцией, Швецией и Англией. В этих условиях Гюлистанский мир оказался приемлемым.

Русско-турецкая война

По условиям Ясского мирного договора 1791 г. Россия получила право покровительствовать славянским народам, проживающим на территории Турции. В частности, нельзя было без согласия России смещать правителей православных государств, зависимых от Османской империи. Поэтому, когда в 1806 г. под влиянием турок правители Валахии и Молдавии потеряли власть, Россия ввела на их территорию войска. В ответ Турция объявила России войну. У обеих сторон были планы: Турция хотела вернуть Черноморское побережье, Россия — закрепиться на Балканском полуострове. Активные боевые действия начались лишь весной 1807 г. Русские без боя заняли Хотин, Бухарест, Бендеры, Аккерман, осадили Измаил. В Константинополе вспыхнул бунт, что не способствовало военным успехам турок. В Сербии, которая также была славянским государством, контролировавшимся Османской империей, при поддержке русской армии началось восстание местного населения. Летом 1807 г. сербы взяли под контроль Белград. После этого Сербия вошла под протекторат России. Тем временем русский флот одержал победу в сражении у горы Афон в Эгейском море. Османская империя рассчитывала на помощь Наполеона — тогда России пришлось бы воевать на два фронта. Но заключённый 25 июня 1807 г. Тильзитский мир разрушил эти надежды. В итоге Турция согласилась заключить перемирие сроком до весны 1809 г.

Портрет Петра Ивановича Багратиона. Дж. Доу

Обе стороны были недовольны таким результатом и готовились к продолжению войны. России требовалось время, чтобы перебросить войска с западного направления на южное. Турция заручилась поддержкой Англии и Австрии, и в марте 1809 г. объявила о возобновлении боевых действий. Изначально командующим был назначен пожилой князь А. А. Прозоровский. Но так как он избегал боевых действий, император отправил ему на подмогу Петра Ивановича Багратиона (1765–1812). Началось наступление, русские войска переправились через Дунай и взяли несколько крепостей, в том числе Измаил.

Основные силы турок тем временем громили Сербию. В конце осени Багратион попросил у императора разрешения отступить за Дунай, поскольку армия понесла большие потери и страдала от нехватки продовольствия. Александр, разочарованный итогами кампании 1809 г., дал на это согласие. В 1810 г. Багратиона сменяет генерал Н. М. Каменский. Наступление возобновляется, русская армия несёт большие потери, безуспешно пытаясь овладеть крепостью Шумла. На всех направлениях требуются подкрепления. К середине осени при поддержке России Сербия была освобождена.

К началу 1811 г. стало очевидно, что скоро начнётся русско-французская война. России требовались войска для укрепления западных границ, поэтому на Балканах пришлось ограничиться обороной занятых территорий. Франция и Англия, поддерживавшие Турцию финансово, настаивали, чтобы та перешла в наступление.

В марте 1811 г. главнокомандующим русской армией на Дунае был назначен Михаил Илларионович Кутузов (1745–1813). Лишившись в ходе кампании почти половины солдат, он попробовал провести с Турцией переговоры о мире. Турки же пошли в наступление, которое Кутузов успешно отразил, но затем решил отступить, опасаясь нового удара османов. Осенью 1811 г. турецкая армия встала лагерем на правом берегу Дуная. Численность её сильно превосходила русскую, поэтому турецкий визирь готовился нанести решающий удар. Кутузов разработал дерзкий план: переправиться через Дунай ниже по течению, обойти турецкий лагерь и отрезать его от путей сообщения с тылом. План был приведён в действие в начале октября 1811 г. После внезапной атаки русских турки обратились в бегство.

Портрет Михаила Илларионовича Кутузова. Р. М. Волков

В мае 1812 г. между Турцией и Россией был заключён Бухарестский мирный договор. По его условиям Россия получила восточную часть Молдавии, Сербия, Валахия и Молдавия обрели автономию, Турция признавала расширение русских владений в Закавказье. Россия не вполне достигла своих целей в войне 1806–1812 гг., но благодаря полководческому таланту М. И. Кутузова завершила эту кампанию без территориальных потерь. И очень вовремя: через месяц начинается нашествие Наполеона.

Русско-шведская война

Если в XVIII в. Швеция воевала с Россией, чтобы оспорить итоги Ништадтского мира, то в XIX в. Россия начала войну с целью отодвинуть шведов от столицы империи. Поводом стал отказ Швеции присоединиться к России в борьбе против Великобритании. В марте 1808 г. русская армия вступила в Гельсингфорс (Хельсинки), а уже в мае захватила Свеаборг. В то же время на севере Финляндии Россия терпит ряд поражений, несёт ощутимые потери. Финны формируют партизанские отряды и нападают на русских.

Переход русских войск через Ботнический залив. Рисунок из Военной энциклопедии Сытина, 1913 г.

Неудача постигла Россию и на море. Англия прислала Швеции подкрепление — наш флот спасло лишь то, что шведы и англичане не смогли договориться о совместных действиях. Перелом наступил в сентябре, когда русские победили в битве при Оравайсе, а затем в битве при Гельзинге. В октябре шведы снова одержали победу — в сражении при Иденсальми, но закрепить успех не могли, так как им не хватало ресурсов. Шведская армия была вынуждена отступить. К ноябрю русская армия заняла всю Финляндию. Однако Александру I этого оказалось недостаточно. Он решил захватить Стокгольм. Для этого русская армия совершила беспримерный переход по льду Ботнического залива, по дороге захватив Аландские острова.

В марте 1809 г. их занял корпус под руководством П. И. Багратиона. Русская армия действительно дошла до шведского берега и заняла город Гриссельгам, менее чем в сотне километров от Стокгольма. Начались переговоры, которые закончились в сентябре 1809 г. заключением Фридрихсгамского мирного договора, по условиям которого Россия получала Финляндию и Аландские острова, а Швеция присоединялась к континентальной блокаде Англии. Третья и четвёртая антифранцузские коалиции. Тильзитский мир В 1801 г. Россия и Франция подписали мирный договор, который положил начало союзу Наполеона и Павла I. Они собирались в совместный Индийский поход, чтобы отвоевать у Англии её богатейшие колонии. Для этого Павел I успел отправить казачье войско на завоевание Хивы и Бухары, но затем был убит. Пришедший к власти Александр I велел казакам возвращаться домой, восстановил прерванные Павлом отношения с Англией, что автоматически означало разрыв отношений с Францией.

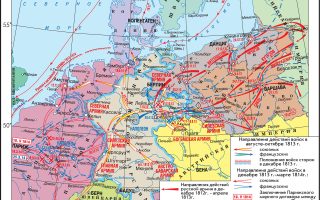

В 1805 г. Россия вступила в третью антифранцузскую коалицию, где уже были Англия, Швеция и Австрия. На стороне Франции были Испания, Бавария и Италия. Боевые действия начались в конце сентября. Успех был на стороне Франции: сначала Наполеон разбил австрийскую армию в битве под Ульмом, потом занял Вену, потом разгромил российскую армию 20 ноября 1805 г. в битве при Аустерлице. Эти события подробно описаны в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Уже в декабре 1805 г. Австрия подписала мир с Францией, и третья антифранцузская коалиция распалась. 15 сентября 1806 г. была создана четвёртая антифранцузская коалиция. Кроме России в неё вошли Пруссия, Англия и Швеция. Чтобы занять Пруссию и войти в Берлин, Франции понадобилось всего шесть недель. С русской армией французы встретились в середине декабря на территории Польши: бой приняла дивизия под командованием А. И. Остермана-Толстого. Задержав французские войска, дивизия отступила, чтобы соединиться с основными силами русской армии под командованием Л. Л. Беннигсена. Наполеон пытался отрезать ей путь к отступлению, но не успел. Объединённая русская армия сразилась с французской в битве при Прейсиш-Эйлау 5 февраля 1807 г. Это было самое кровавое сражение четвёртой антифранцузской коалиции, в котором погибло более 50 тыс. солдат с обеих сторон. И снова союзники России не оказали ей должной помощи, оставив сражаться с наполеоновской армией в одиночестве.

Решающим для России стало Фридландское сражение 1807 г., в котором французы победили. По условиям заключённого впоследствии Тильзитского мира Россия признавала все завоевания Франции, присоединялась к континентальной блокаде против Англии. Страны гарантировали друг другу военную помощь, Франция устанавливала контроль над Ионическими островами. Тильзитский мир был невыгодным для России, особенно отрицательно сказалась на экономике нашей страны блокада Англии. Агрессивная политика Наполеона — образование Варшавского герцогства, захват Ольденбургского герцогства — давала понять, что новая война с Францией начнётся скоро. У России оставалось совсем немного времени для того, чтобы подготовиться к ней.

Третья и четвёртая антифранцузские коалиции. Тильзитский мир

В 1801 г. Россия и Франция подписали мирный договор, который положил начало союзу Наполеона и Павла I. Они собирались в совместный Индийский поход, чтобы отвоевать у Англии её богатейшие колонии. Для этого Павел I успел отправить казачье войско на завоевание Хивы и Бухары, но затем был убит. Пришедший к власти Александр I велел казакам возвращаться домой, восстановил прерванные Павлом отношения с Англией, что автоматически означало разрыв отношений с Францией. В 1805 г. Россия вступила в третью антифранцузскую коалицию, где уже были Англия, Швеция и Австрия. На стороне Франции были Испания, Бавария и Италия.

Боевые действия начались в конце сентября. Успех был на стороне Франции: сначала Наполеон разбил австрийскую армию в битве под Ульмом, потом занял Вену, потом разгромил российскую армию 20 ноября 1805 г. в битве при Аустерлице.

«Бивуак накануне битвы при Аустерлице». Луи-Франсуа Лежён

Эти события подробно описаны в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Уже в декабре 1805 г. Австрия подписала мир с Францией, и третья антифранцузская коалиция распалась.

Эти события подробно описаны в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Уже в декабре 1805 г. Австрия подписала мир с Францией, и третья антифранцузская коалиция распалась.

15 сентября 1806 г. была создана четвёртая антифранцузская коалиция. Кроме России в неё вошли Пруссия, Англия и Швеция. Чтобы занять Пруссию и войти в Берлин, Франции понадобилось всего шесть недель. С русской армией французы встретились в середине декабря на территории Польши: бой приняла дивизия под командованием А. И. Остермана-Толстого. Задержав французские войска, дивизия отступила, чтобы соединиться с основными силами русской армии под командованием Л. Л. Беннигсена. Наполеон пытался отрезать ей путь к отступлению, но не успел. Объединённая русская армия сразилась с французской в битве при Прейсиш-Эйлау 5 февраля 1807 г.

«Битва при Прейсиш-Эйлау». Жан-Антуан-Симеон Форт

Это было самое кровавое сражение четвёртой антифранцузской коалиции, в котором погибло более 50 тыс. солдат с обеих сторон. И снова союзники России не оказали ей должной помощи, оставив сражаться с наполеоновской армией в одиночестве. Решающим для России стало Фридландское сражение 1807 г., в котором французы победили. По условиям заключённого впоследствии Тильзитского мира Россия признавала все завоевания Франции, присоединялась к континентальной блокаде против Англии. Страны гарантировали друг другу военную помощь, Франция устанавливала контроль над Ионическими островами.

Тильзитский мир был невыгодным для России, особенно отрицательно сказалась на экономике нашей страны блокада Англии. Агрессивная политика Наполеона — образование Варшавского герцогства, захват Ольденбургского герцогства — давала понять, что новая война с Францией начнётся скоро. У России оставалось совсем немного времени для того, чтобы подготовиться к ней.